《河流志:黄浦江》——以具身语言书写关系生态

展览地点|西岸美术馆 Art Window,上海

联合呈现|西岸美术馆、新时线媒体艺术中心

展览日期|2025年11月11日 – 12月7日

在过去二十余年间,伦达尔与赛特尔的研究性实践始终围绕“以身体为媒介”这一核心展开,探索身体与景观、生态系统以及感知技术之间的复杂纠缠。《河流志》(River Biographies)是一项持续生长、不断演化的艺术计划,由河流及其沿岸的人们共同塑造。它倾听、适应、学习。每一次呈现都回应一条特定河流及其周边社群的生态、情感与文化景观。黄浦江、印度河、鲁尔河、博斯普鲁斯海峡——这些河流自身的记忆承载着个体、地质、化学与工业的历史:被掩埋的河道、消失的物种、紊乱的气候。作品中的河流是地球身体的一部分,被那些我们再也无法承受的情感所压抑——悲伤、羞耻、失落、渴望与神圣。

在西岸美术馆呈现的《河流志:黄浦江》(River Biographies – Huangpu River)中,观众被邀请与水展开对话——作为记忆、作为见证、作为力量——并与自身那些被水流形塑的部分相遇。这是一个关系性的空间:世界中的万物,唯有在身体的感知中,方得以显现。

展览以一种诗意的方式展开,构筑出由身体、流动、情感、石块、泪水、水与声音交织的地形图;在这一过程中,上海与世界各地的河流社群相遇:印度河——被崇敬却已被污染;鲁尔河——曾被束直,如今缓缓回归野生;瑞典北部的被筑坝河流——被囚禁的水,在异地转化为能源。

每一道水流都同时携带创伤与复苏,提醒我们:被掩埋与被噤声的,也可能重新被唤醒。这些水的全球循环共同构成一部乐谱,一场关于流动与关系的编舞——它追问:悲伤如何化为关怀?而那些被控制或遗弃的水,又将如何重新获得流动的自由?

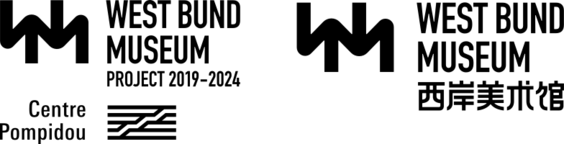

《河流志》(River Biographies)系列作品之一

展出于瑞典斯德哥尔摩利尔耶瓦尔克斯美术馆(Liljevalchs Konsthall, Stockholm, SE)

《河流志》以两种交织的形式呈现:

“活性档案”(装置部分)

一个由雾气、气味、声音、石块与震动构成的连续感知环境,随潮汐起伏不断变换,在世界诸河的记忆中回响。歌声若隐若现,穿行于低频震动与高度定向的扬声系统之间。此处的声音并不在空间中扩散,而是如一道收束的光束般精准地抵达聆听者的身体,仿佛声音源自其体内。潮汐的变化带动雾气的流动,气味微粒——被转化为分子的河流记忆——唤起地质、化学与工业的历史。歌声在空气中浮现又消散,如同被雕刻进空气中的脆弱潮汐。

“具身体验”(约45分钟)

在每一场“具身体验”环节中,二十位参与者被分为“石块”与“水流”两组,他们主动放下个体的控制权,在声音与触觉的引导下共同构成一条流动的身体之河。“石块”保持静止,“水流”在其间穿行,模拟水体的接近、冲刷与汇聚。参与者佩戴无线耳机与遮光护目镜,视觉被遮蔽,声音通过手与手的触碰被唤起,引导他们用身体感知流动、重力与节奏。嗅觉、震动与微弱光线构成一个沉浸式的感官环境,使参与者进入对河流与集体记忆的亲身体验。在此,“成为河流”并非可供观看的表演行为,而是一种深度的身体历程。

《河流志》(River Biographies)系列作品之一

展出于瑞典斯德哥尔摩利尔耶瓦尔克斯美术馆(Liljevalchs Konsthall, Stockholm, SE)

关于艺术家

伦达尔与赛特尔(Lundahl & Seitl)不断通过“编舞—物质—时间”的关系来挑战展览这一媒介的边界。他们的作品在全球广泛展出,包括:英国皇家艺术学院(Royal Academy of Art, UK)、德国马丁·格罗皮乌斯博物馆(Martin-Gropius-Bau, DE)、挪威 Momentum 8 双年展(NO)、法国梅斯蓬皮杜艺术中心(Centre Pompidou Metz, FR)、印度第三届科钦-穆泽里斯双年展(3rd Kochi Muziris Biennale, IN),以及在第十五届卡塞尔文献展(documenta 15)期间,于卡塞尔国家剧院(Staatstheater Kassel)创作的委约作品《另一种历史的回声》(Echoes of Alternative Histories)。

《河流志》(RIVER BIOGRAPHIES)系列作品

展出于瑞典斯德哥尔摩利尔耶瓦尔克斯美术馆(Liljevalchs Konsthall, Stockholm, SE)

关于《河流志》

《河流志》(River Biographies)是一项跨地域、持续生长的长期艺术计划。研究以多条河流为线索展开,探讨生态系统的变迁及其与艺术实践之间的关系。在德国鲁尔河流域的研究(2024–2026)是“SWAMPING”计划的一部分,该项目探索生态系统与艺术过程之间的动态关联。2023年,艺术家在上海新时线媒体艺术中心(Chronus Art Center)驻地期间启动了与西岸美术馆的合作。该项目同时由瑞典的利尔耶瓦尔克斯美术馆(Liljevalchs Konsthall)与瑞典国家剧院(Riksteatern)共同协作制作。

联合制作:西岸美术馆、新时线媒体艺术中心(Chronus Art Center, CN)、利尔耶瓦尔克美术馆(Liljevalchs Konsthall, SE)、瑞典国家剧院(Riksteatern, SE)

合作方:合唱委约作品由伦敦实验声乐团体 NYX 共同开发。

研究伙伴:伦敦南岸艺术中心(Southbank Centre, UK)

项目团队:

声音、光线与雾气:Micke Ring(顾问:Mikael Israelsson)

戏剧结构:Rachel Alexander

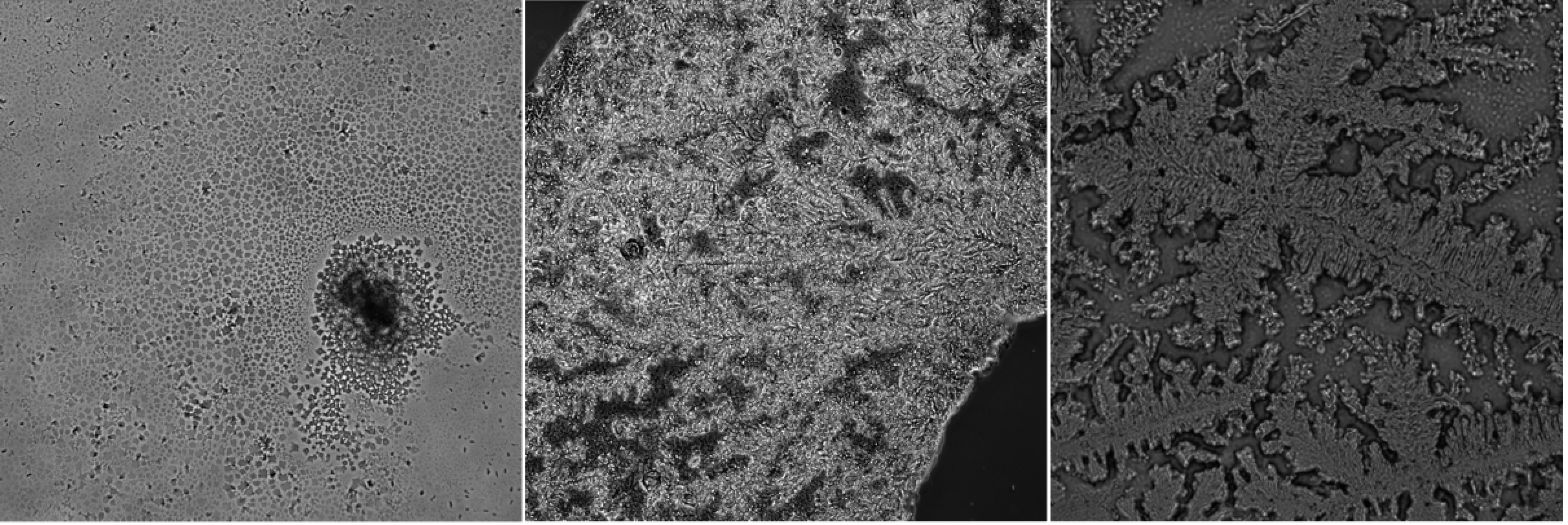

显微摄影:Joakim Olsson

致谢:Chris Molenaar、斯德哥尔摩大学

项目支持:香奈儿(CHANEL)

特别支持:IASPIS —— 瑞典艺术资助委员会国际项目、瑞典艺术委员会(Kulturrådet – Swedish Arts Council)

图片说明:

— 图1:一块由黄浦江冲刷成形的石头,展出于瑞典斯德哥尔摩利尔耶瓦尔克斯美术馆。

— 图2:一块来自瑞典小溪Tabegsrån的石头,与一块由黄浦江塑形的石头并列展出,展出地点为斯德哥尔摩利尔耶瓦尔克斯美术馆。

— 图3:因疲惫与自我忽视而流下的泪水。

工作坊

在本次个展的筹备与驻地研究过程中,艺术家与本地艺术家及观众展开合作。邀请参与者“从河边带来一块石头”成为一个富有象征性的行动。对许多人而言,仅仅是靠近水面,便已是一种更新——一种重新修复与被城市发展改变的河流之间关系的方式。

在中国上海,黄浦江——这座城市的生命动脉——如今却常常难以抵达,它被城市的扩张所规制与改道。在“挑选、握持或寻找石头”的过程中,参与者重新发现了与那些他们以为早已失去亲近感的地方之间的亲密。他们依次坐在一条“想象的河流”两侧——从源头、溪流到运河——按照自己所拾之石的出处就位:源头、支流或入海处。

每一块石头都承载着一个故事:离散、生态变迁、家族记忆,或对联结的渴望。对一些人而言,石头成为“过渡之物”,一种可被握持的灵性象征;对另一些人来说,它则是一种表达悲伤的方式。这些故事共同汇聚成一种新的地图学——一张关于脆弱、在场与集体修复的地图。

图像2:泪液的显微摄影图像

图像3:泪液的显微摄影图像